総務省の「自動車関係税制に関する研究会」は9月15日、「環境自動車税」の創設などに関する報告書を発表した。 政府は、地球温暖化の抑制と税収確保を両立するため、自動車に関する税制の改正を検討している。平成22年度税制改正においては「エコカー減税の期限到来時(自動車税と自動車取得税は2012年3月末、自動車重量税は2012年4月末)までに自動車税制の抜本的な見直しを検討する」という主旨を明記している。同研究会は、これらの背景を踏まえ、原口一博総務大臣の指示により今年3月に発足。東京大学の神野直彦名誉教授を座長に、有識者が委員として参加。研究会では、CO2排出抑制に寄与する「車体課税」のあり方や、複雑な自動車関係諸税の簡素化などについて検討している。

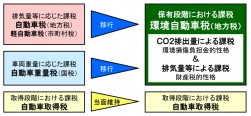

◆環境自動車税創設 今回発表された報告書では、現行の自動車税、軽自動車税、自動車重量税、自動車取得税について、個別の財産に対する課税である車体課税として「保有段階における課税」と「取得段階における課税」に整理する案を提示。 「保有段階における課税」では、自動車税、軽自動車税、自動車重量税を一本化し「環境自動車税」を地方税として創設。課税額は環境損傷負担金としての性格を持たせた「CO2排出量の観点」と、財産税的性格を持たせた「排気量の観点」という両面から細分化する案を提示。環境自動車税を地方税とすることについては、全国の道路(高速道路除く)の実延長距離120万㎞のうち、国道はわずか5万㎞に過ぎず、都道府県道の13万㎞や市町村道の101万㎞といった、地方が管理する道路が圧倒的多数を占めている状況を鑑み、管理にかかる財政負担の観点や、地球温暖化防止のために地方が果たすべき役割が大きいことなどを理由に挙げている。 自動車税や自動車重量税をあわせた税収の総額は2兆9250億円(20年度)だが、環境自動車税の税収も同程度の水準とする意向。 一方、「取得段階における課税」については、保有段階と取得段階でバランスのとれた課税を行うべく、現行の自動車取得税を当面は維持するべきとしている。

◆軽自動車の取扱い 環境自動車税の創設にあたっては、市町村が課税している軽自動車税の取り扱いについても議論が行われている。

軽自動車の税率は昭和59年の引き上げ実施以降は見直しが行われていないが、車体については平成2年に全長が10㎝拡大され3・3mに、排気量が550㏄から660㏄に拡大。さらに平成10年の改正では全長が10㎝拡大され3・4mに、車幅が8㎝拡大され

1・48mとなった。また、この報告書によると、軽自動車と1000㏄の小型自動車のCO2排出量の平均値を比較すると軽自動車のほうが排出量が多いという状況。販売価格にも大きな差異がない。 その一方、年税額については軽自動車(自家用・乗用)が7200円であるのに対し、1000㏄の小型自動車(自家用・乗用)では2万9500円と、4倍強の開きがある点について「環境自動車

税の環境損傷負担金的性格や財産税的性格からは、もはやその格差を合理的に説明することは困難であり、軽自動車と小型自動車を区分して議論すべきものではない」と明記。軽自動車を優遇している現行の税制の見直しにも踏み込んでいる。 但し、「軽自動車は都市部よりも地方部での保有が多いことから、地域の生活の足に対する税負担を急激に重くすべきではないとする意見があり、仮に税率を引き上げる場合には、段階的に行うことも考えられる」としている。

◆乗用以外の取扱い 現行の自動車税の税率は自動車の種類により格差を設け、社会的役割などを理由に、バス・トラックの負担水準を乗用車に比べて低く設定している。しかし、環境自動車税に盛り込まれる「環境損傷負担金」的な考えからみれば、乗用や商用の区分に関係なく、CO2排出量により測られるべきものであり、社会的役割を理由に、一般的にCO2排出量が多いとされるバス・トラックへの配慮として税率に差を設けることは「合理的な説明が困難である」とし、「乗用車とバスやトラックなどの乗用車以外の自動車の別で税率に差を設けない方向となる」としている。

◆事業用車の取扱い 自動車そのものの「財産税的性格」からみて「自家用と事業用の別で自動車の価値に差が生じるものではない。したがって、課税根拠からの議論では理論上格差を設けるべきではない」としている。 ただ、バス・トラックについては、公共輸送機関としての公共性の観点、税負担が増加した場合の料金・運賃の引き上げに伴う物価の高騰を避ける観点、公共輸送機関は輸送効率の面から環境負荷が相対的に小さいともいえるという点などを鑑み「乗用車とは別体系の仕組みを設定することも考えられる」としている。【改正の可能性】 同研究会では「今回の報告書が、今後の平成23年度税制改正に向けた税制調査会の議論の場で活用され、地球温暖化抑止と自動車関連税制の簡素化を実現するべく、環境自動車税の創設が実現することを切に望む」としている。また「その実現に向け、所要の法律改正を行い、平成24年度から施行することが望ましい」としている。 今後、この報告書の内容に沿った法律が成立するかどうかは未知数だが、同研究会は、エコカー減税が2012年春に終了するのに先立ち、新たな税体系について総務省の指示により発足し議論を行っているものであり、報告書についてはかなりの影響力を持っていると考えられる。ただ、報告書の内容は、とりわけ軽自動車に注力しているメーカーにとっては大きな痛手となる可能

性をはらんでいる。 近年、軽自動車は車格や排気量が拡大、快適性や装備面も登録車と遜色ないレベルとなっており、割安な税体系について見直すべきではないかという意見が以前からあるのは事実。ただ、軽自動車は維持費面で有利なことから、エントリーユースから複数所有のニーズまで幅広くカバーし、我が国の交通社会に欠かせぬ存在となっているのも事実。今後どうしていくべきなのか、国やメーカー、有識者のみならず、利用者である国民も交えた真剣な議論が必要だと感じる。(久保元)

◆環境自動車税創設 今回発表された報告書では、現行の自動車税、軽自動車税、自動車重量税、自動車取得税について、個別の財産に対する課税である車体課税として「保有段階における課税」と「取得段階における課税」に整理する案を提示。 「保有段階における課税」では、自動車税、軽自動車税、自動車重量税を一本化し「環境自動車税」を地方税として創設。課税額は環境損傷負担金としての性格を持たせた「CO2排出量の観点」と、財産税的性格を持たせた「排気量の観点」という両面から細分化する案を提示。環境自動車税を地方税とすることについては、全国の道路(高速道路除く)の実延長距離120万㎞のうち、国道はわずか5万㎞に過ぎず、都道府県道の13万㎞や市町村道の101万㎞といった、地方が管理する道路が圧倒的多数を占めている状況を鑑み、管理にかかる財政負担の観点や、地球温暖化防止のために地方が果たすべき役割が大きいことなどを理由に挙げている。 自動車税や自動車重量税をあわせた税収の総額は2兆9250億円(20年度)だが、環境自動車税の税収も同程度の水準とする意向。 一方、「取得段階における課税」については、保有段階と取得段階でバランスのとれた課税を行うべく、現行の自動車取得税を当面は維持するべきとしている。

◆軽自動車の取扱い 環境自動車税の創設にあたっては、市町村が課税している軽自動車税の取り扱いについても議論が行われている。

軽自動車の税率は昭和59年の引き上げ実施以降は見直しが行われていないが、車体については平成2年に全長が10㎝拡大され3・3mに、排気量が550㏄から660㏄に拡大。さらに平成10年の改正では全長が10㎝拡大され3・4mに、車幅が8㎝拡大され

1・48mとなった。また、この報告書によると、軽自動車と1000㏄の小型自動車のCO2排出量の平均値を比較すると軽自動車のほうが排出量が多いという状況。販売価格にも大きな差異がない。 その一方、年税額については軽自動車(自家用・乗用)が7200円であるのに対し、1000㏄の小型自動車(自家用・乗用)では2万9500円と、4倍強の開きがある点について「環境自動車

税の環境損傷負担金的性格や財産税的性格からは、もはやその格差を合理的に説明することは困難であり、軽自動車と小型自動車を区分して議論すべきものではない」と明記。軽自動車を優遇している現行の税制の見直しにも踏み込んでいる。 但し、「軽自動車は都市部よりも地方部での保有が多いことから、地域の生活の足に対する税負担を急激に重くすべきではないとする意見があり、仮に税率を引き上げる場合には、段階的に行うことも考えられる」としている。

◆乗用以外の取扱い 現行の自動車税の税率は自動車の種類により格差を設け、社会的役割などを理由に、バス・トラックの負担水準を乗用車に比べて低く設定している。しかし、環境自動車税に盛り込まれる「環境損傷負担金」的な考えからみれば、乗用や商用の区分に関係なく、CO2排出量により測られるべきものであり、社会的役割を理由に、一般的にCO2排出量が多いとされるバス・トラックへの配慮として税率に差を設けることは「合理的な説明が困難である」とし、「乗用車とバスやトラックなどの乗用車以外の自動車の別で税率に差を設けない方向となる」としている。

◆事業用車の取扱い 自動車そのものの「財産税的性格」からみて「自家用と事業用の別で自動車の価値に差が生じるものではない。したがって、課税根拠からの議論では理論上格差を設けるべきではない」としている。 ただ、バス・トラックについては、公共輸送機関としての公共性の観点、税負担が増加した場合の料金・運賃の引き上げに伴う物価の高騰を避ける観点、公共輸送機関は輸送効率の面から環境負荷が相対的に小さいともいえるという点などを鑑み「乗用車とは別体系の仕組みを設定することも考えられる」としている。【改正の可能性】 同研究会では「今回の報告書が、今後の平成23年度税制改正に向けた税制調査会の議論の場で活用され、地球温暖化抑止と自動車関連税制の簡素化を実現するべく、環境自動車税の創設が実現することを切に望む」としている。また「その実現に向け、所要の法律改正を行い、平成24年度から施行することが望ましい」としている。 今後、この報告書の内容に沿った法律が成立するかどうかは未知数だが、同研究会は、エコカー減税が2012年春に終了するのに先立ち、新たな税体系について総務省の指示により発足し議論を行っているものであり、報告書についてはかなりの影響力を持っていると考えられる。ただ、報告書の内容は、とりわけ軽自動車に注力しているメーカーにとっては大きな痛手となる可能

性をはらんでいる。 近年、軽自動車は車格や排気量が拡大、快適性や装備面も登録車と遜色ないレベルとなっており、割安な税体系について見直すべきではないかという意見が以前からあるのは事実。ただ、軽自動車は維持費面で有利なことから、エントリーユースから複数所有のニーズまで幅広くカバーし、我が国の交通社会に欠かせぬ存在となっているのも事実。今後どうしていくべきなのか、国やメーカー、有識者のみならず、利用者である国民も交えた真剣な議論が必要だと感じる。(久保元)